Vier Wochen später weht mich ein leiser, kühler, viel zu früher Windhauch aus dem Schlaf. Widerwillig öffne ich ein halbes Auge und drehe mich auf die Seite, um weiter zu dösen. Doch irgendwas stimmt nicht. Die Luft riecht nach Lavendel und Rosmarin. Das erste Tageslicht flutet durch die offene Holzfassade in den Raum. Es dauert noch kurz, dann bin ich auf einmal hellwach: Ich bin wieder in Puimoisson.

Die Blicke waren Gold wert, als ich gestern Abend zum zweiten Mal in einem Monat mit Direktflug vom bayerischen Alpenrand aus dem Ventus kletterte. Wieder hatte es knapp neun Stunden gedauert, wieder war der frühe Einstieg aus Norden die wichtigste, nur unter größten Schwierigkeiten überwindbare Hürde. Wieder hatte die riskante Abkürzung durch Tessin und Bedretto funktioniert, wieder brachte die unerhört starke Thermik im Mattertal die Wendung im Zeitplan. Und genau wie vor vier Wochen spuckte mich der Parcours de Combattants pünktlich zur Abendsonne am äußersten Ende der Alpen über dem Plateau de Valensole aus. Als ich kurz darauf mit meinen sieben Sachen vom Flugfeld zum Restaurant hinüber stapfte, lag der vegetarische Burger schon für mich auf dem Grill.

Das Netz der Wandersegelflieger entlang des großen Alpenrückens war in diesem Sommer eng geknüpft: Mit der Zwischenlandung der zwei unerschrockenen Unterwössener im Wallis hatte vorgestern Abend auch das traditionelle Münsterlager von meinem erneuten Plan erfahren, was wiederum Stefan, einen ausgezeichneten Schweizer Piloten mit DG-800, ebenfalls nach Süden gelockt hatte. Der saß nun bereits wartend auf der Veranda. Cola und Gesellschaft bekommen besonders gut, wenn man dafür siebenhundert Kilometer weit geflogen ist.

Ich stolpere früh aus dem halbfertigen Chalet ohne Wand, in dem uns Alfred für die Nacht hilfsbereit untergebracht hat. Wäre ich nicht so aufgeregt, würde ich jetzt noch locker zwei Stunden schlafen, aber heute ist die Sonne noch nicht einmal über dem langen Grat der Serre. Da sich sonst noch nichts bewegt, hieve ich den schweren Ventus mühsam alleine aus seiner Ecke auf die Startbahn. Letztes Mal hatte ich zwei Tage Zeit um von hier aus wieder heimzukommen – eine halbwegs komfortable Lage mit vielen strategischen Möglichkeiten, auch wenn ich den Reservetag am Ende gar nicht brauchte. Diesmal hingegen schaue ich gar nicht ins Wetter. Es gibt nichts zu überlegen, denn morgen ist Montag. Die Traverse zurück muss heute gelingen.

Der Unterschied zwischen den Abflügen aus den Nordost- und Südwestalpen ist vor allem, dass man sich hier unten erst gar keine Illusionen über einen frühen thermischen Start macht. Die warme Luft mitten im Hochdruckkern erreicht ihre Auslösetemperatur an den Randbergen erst zu einer Zeit, zu der wir im Norden schon seit einer Stunde mit großer Hoffnung in miserabler Thermik hängen, oder bereits unten in Krün sitzen. Heute erscheint die erste Wolkenkuppe im Osten hinter dem Chiran pünktlich gegen halb zwölf. Eine Viertelstunde später hänge ich an der Morane und klinke in 700 m über Saint-Jurs aus. Zögerlich geht es minutenlang hoch und runter, aber die Wolken im Norden versprechen einen pfeilschnellen Abflug. Da mich die Serre heute wohl nicht mehr sehen möchte, schleiche ich vorsichtig an den Beynes. Stefan ist auf dem Weg zurück nach Münster bereits an der Coupe und meldet bestes Steigen. Ich atme auf: Mag im Norden kommen was wolle, die nächsten zwei Stunden feiern wir erstmal das legendärste Rennen der Alpen.

Ich weiß, dass jede Minute, die ich hier unten spare, später im schwierigen Graubünden meine Chancen erhöht. Also lege ich den Stil an, den jeder nicht Eingeweihte zurecht als komplett rücksichtslos einstufen würde. Auf die Coupe genau auf Grathöhe zielen, selbst im Steigen mit 170 weiter, denn nach oben wird es nur schwächer. Der zweitbeste Bart steht vorne kurz vor dem Gipfel, der beste darauf oder dahinter – jedes Mal eine kleine Wette. Die Coupe nicht unter 2100m verlassen, 2400 sind besser. Wer am Cheval Blanc nicht achtern muss, spart mehrere Minuten. Bloß nicht vergessen rechtzeitig mit dem Gelände mitzusteigen. Wer hoch genug ist, kann das Loch am Carton und den Grat der Vachiere probieren, mit dem Caduc als Rückfall-Option. Ab hier kann man auf den Sendemast peilen, und wer drüber ist, kommt auch haarscharf über den Col d’Allos. Erst jetzt am Col oder spätestens am Chapeau de Gendarme ist es taktisch erlaubt an die Basis zu gehen. Aus 3000 m kann ich mit 190 km/h zum Grand Berard queren. Zurück an Stefan, der den Allos nicht so gut erwischt hat, melde ich 4 m/s über 600 Höhenmeter. Es ist mir jedes Mal ein Fest.

Um 13:50 verlasse ich die Provence am Col d’Etroite in 3700m unter der letzten Wolke des Paradieses. Der 20 km lange Gleitflug an den Westrand der Vanoise gibt mir Zeit, aus dem Rausch der letzten eineinhalb Stunden zurück in die Realität zu finden. Ab hier stehen nur noch einzelne Flusen in riesigem Abstand über den höchsten Kämmen. Unten im Val d’Isere ist alles sommerlich dunstig. Jetzt muss bis Aosta jeder Gleitflug und jeder Bart sitzen. Maurienne, erster Flusen, 4000m. Dreißig Kilometer gleiten. An Meribel und Courchevel vorbei. Zweiter Flusen. 4100m. Dreißig Kilometer gleiten. Kleiner St. Bernhard. Dritter Flusen. 3900m. Und wieder gleiten. Links oben der herrliche Mont Blanc, dessen Größe mir jedes Mal einen kurzen, angenehmen Grusel in den Nacken jagt. Rechts unten Italien, Aosta, und die Talflanken voller Wolken, die die Sicht nach Nordosten versperren.

Auch wenn ich nicht ausschließen will, dass die klassische Route über das Valpelline offen ist (aus knapp 4000m Höhe sehen selbst 3500m Basis unangenehm tief aus), möchte ich es nicht auf eine Sackgasse ankommen lassen. Also halte ich auf den Grand Combin zu, den ich noch nie aus der Nähe gesehen habe. Am Großen St Bernhard mache ich einige Kreise in 1.2 m/s auf 3600m, um bloß nicht den Anschluss zu verlieren. Mit jedem Meter steigt der Puls: Selbst drüben im nunmehr vertrauten Mattertal bin ich mir in so großer Höhe noch nie so niedrig vorgekommen wie nun im Angesicht des 4314 m hohen Eisriesen. Ich versuche die Südflanken zu lesen, so wie ich es in den Ostalpen immer mache, und glaube zu sehen an welchem Pfeiler der Aufwind steht. Doch auf dem Weg geht das Vario in den unteren Anschlag. Eine Minute vergeht mit 5 m/s Sinken. Mangels besserer Ideen halte ich weiter auf die Kante am Talschluss zu. Das Sinken hört nicht auf. Ist das die kalte Gletscherluft, die mir von tausend Metern höher auf den Kopf fällt? Ich bin auf 3100m herab und sehe mich schon unten am Mont Mary entweder in die Inversion einsinken, oder zumindest meinen gesamten erzielten Zeitvorsprung aus dem guten Abflug verspielen. Unangenehme Sekunden vergehen, in denen ich nicht weiß ob ich abdrehen oder weiter suchen soll. Das anemoi sagt immer noch leichten Südwind, auch wenn es sich eben noch wie ein Lee angefühlt hat. Endlich bin ich an der Kante, auf die ich gezielt habe, wenn auch inzwischen unter Grat. Es schüttelt, es hebt, plötzlich wird es ganz ruhig. Nach einem Achter kann ich einkreisen – über 3 m/s.

Mir schwant, dass ich nun vielleicht etwas machen kann, das die französischen Bergführer „Haute Route“ nennen: Über den Otemmagletscher ins Val d’Arolla und dann von Westen her via Dent Blanche nach Zermatt. Es wäre der direkteste und legendärste Weg, und ob ich jemals wieder so eine Ausgangsposition dafür bekommen werde? Der Puls steigt weiter, aber diesmal im Guten. Mit jedem Kreis werde ich überzeugter von der Idee. In 3850 m ziele ich nach Nordosten, wo es irgendwo einen Weg längs durch den Hauptkamm geben soll.

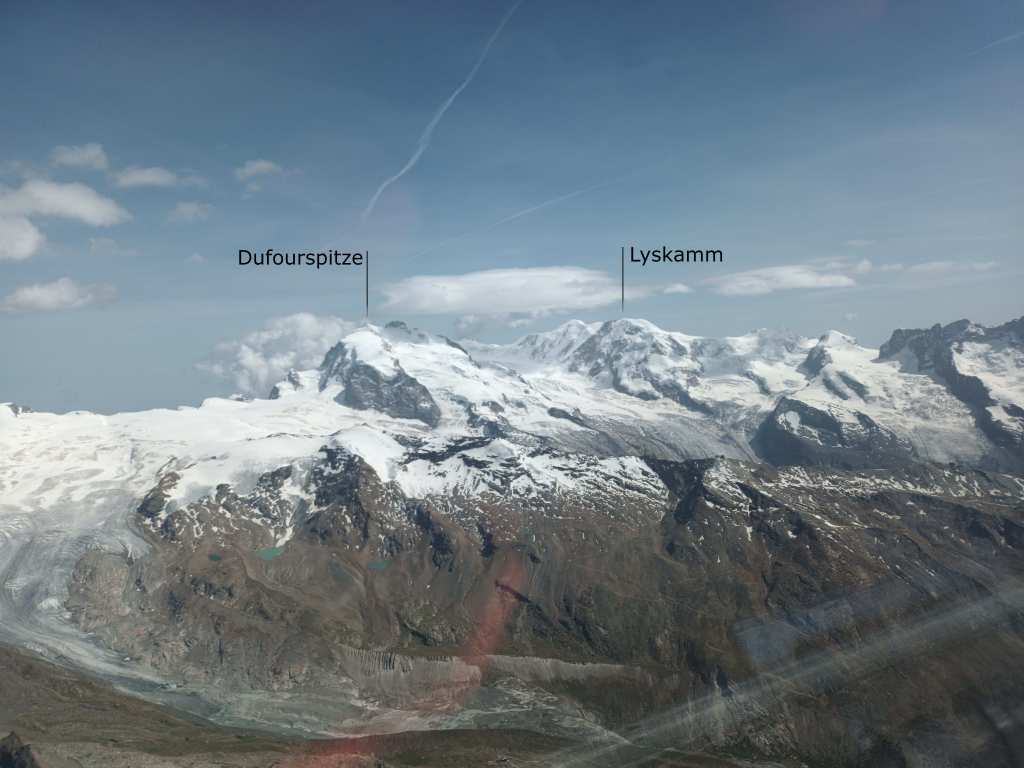

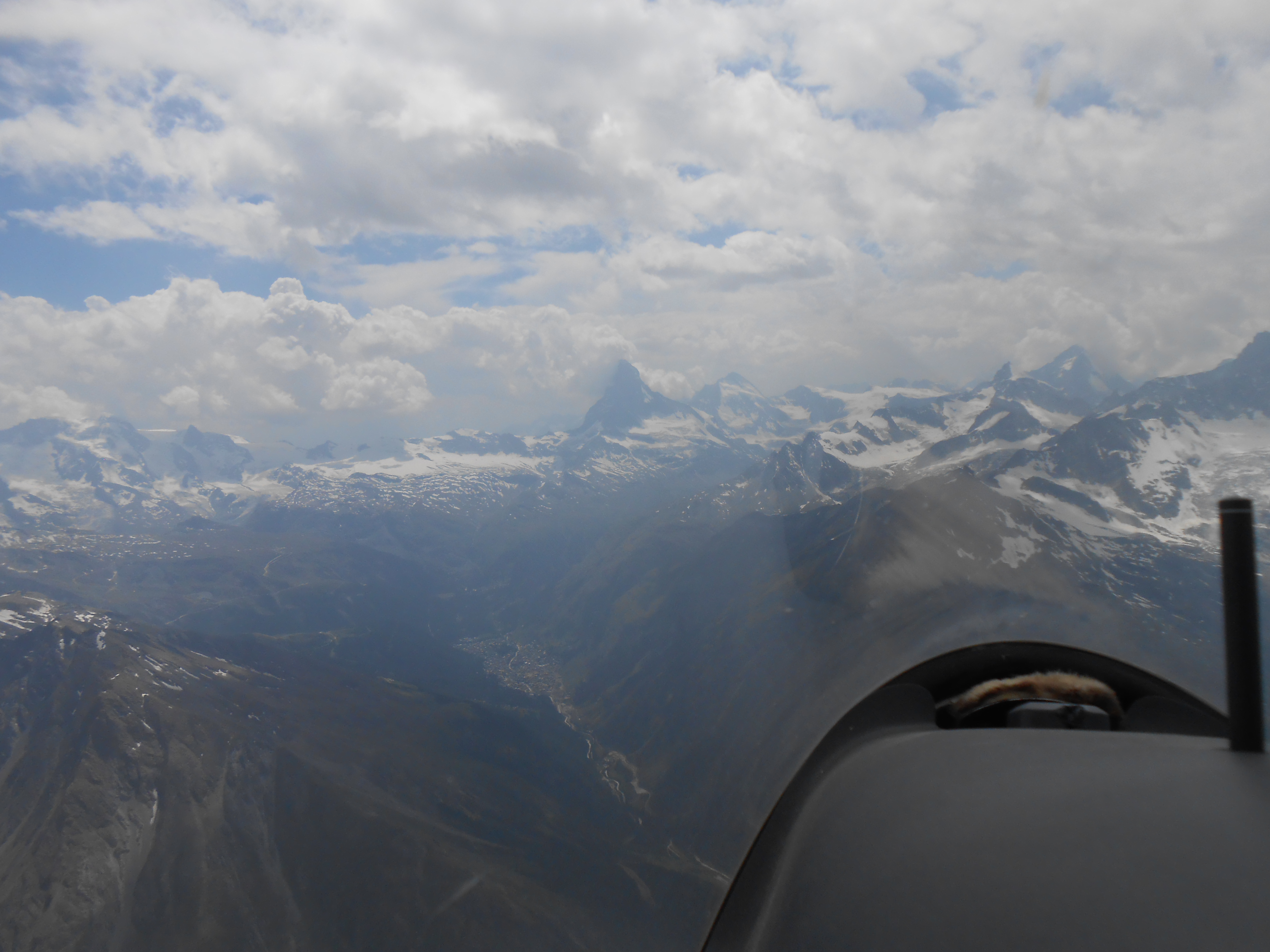

Die kilometerlange Otemma-Gletscherzunge liegt wenige hundert Meter direkt unter mir, und ich folge ihr bergauf bis zur Wasserscheide. Meine Höhe reicht knapp über den Grat. Stefan ist drüben am Mont Blanc, aber er beobachtet jeden meiner Züge im Flarm. „Willkommen in der Schweiz“, tönt er im Funk. Doch ich sehe erstmal nur Eis, egal wohin ich schaue. Ich bin jetzt genau in der geographischen Mitte des höchsten zusammenhängenden Abschnittes im Alpenhauptkamm. Hier war ich noch nicht einmal im Simulator. Um weiter ins Mattertal zu kommen, muss ich noch mindestens 600 Meter steigen, und wenn nicht, muss ich sofort nach Norden raus ins Wallis. Unschlüssig probiere ich erfolglos mehrere Felsabbrüche direkt auf dem Grenzkamm. Im Talschluss des Arolla-Tales ist plötzlich leichter Nordwind. Also müssen doch irgendwo massive Bärte zwischen den Gletschern stehen, aber wo? Sicherlich dort, wo am meisten Luft nachgeliefert wird. Der Talschluss macht ganz oben eine kleine Kurve, und darüber ragen senkrechte, hellrote Felsen aus dem Eis. Ich fädele unterhalb der Steinkante ein und habe sofort 1 m/s. Mit jedem Meter beruhigt sich mein Herzschlag. Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal inmitten einer so rührend spektakulären Kulisse manövriert zu haben. Bald kann ich wieder kreisen – woher es jetzt plötzlich knapp 3 m/s sind weiß ich auch nicht – und mit jedem Kreis erscheint ein Stück mehr vom Matterhorn im Osten jenseits der ewigen Eisfelder.

In 4200m gehöre ich im Anflug auf den Südgrat des Dent Blanche bei weitem nicht zu den Riesen. Doch es genügt, um über den Glacier Mont Mine nach Zermatt zu schleichen. Zum ersten Mal seit einer halben Stunde kenne ich mich wieder aus. Es ist 15:12 Uhr. Im schnellen Süden zu starten bedeutet, ausnahmsweise nicht den ganzen Tag dem Zeitplan hinterher zu hecheln.

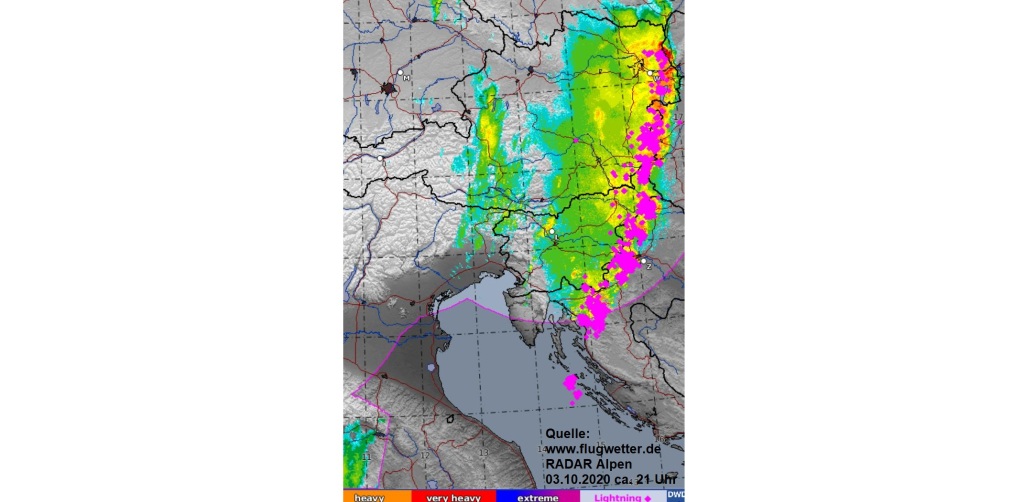

Am Dom komme ich nochmal auf 4200 Meter und folge dem Mattertal ins Wallis. Ich bin so hoch, dass ich einfach direkt über den Simplon abkürzen kann. Bis Münster komme ich noch zweimal bis gut 3700m, doch weiter vorne stehen nur noch undefinierte, unterschiedlich hohe Flusen über dem sonst stahlblauen Alpenhauptkamm. Das Urseren sieht nicht einladend aus – kein Wunder, dass man aus Süden und Westen kommend normalerweise spätestens hier wendet. Ich verabschiede mich im Funk von Stefan, der bald wieder in Münster ankommen wird, und gehe vorsichtig über den Nufenenpass. Ab jetzt möchte ich um jeden Preis auf der Hauptkammrippe bleiben, um möglichst lang sowohl ins Bedretto als auch nach Andermatt abtropfen zu können. Einige Wolkenzeichen am Gotthard kommen und gehen, aber nirgendwo ist nutzbares Steigen. Die halbe Strecke ist geschafft, aber die Party ist vorbei.

Ich bin froh, im Wallis noch die maximale Höhe geholt zu haben, denn so bin ich sogar querab Ambri noch knapp über Grat, mit allen Optionen. Auch wenn die letzten Wolken alle nicht zogen, halte ich auf die nächsten zu – oben am Lukmanierpass, dessen umliegende Hochplateaus weder durch die nasse Tessinluft, noch die stabile Luft aus Norden gestört werden, liegen jetzt die größten Chancen.

Kurz vor der Passhöhe mache ich in 3000 m knapp hundert Meter mit 0.4 m/s, um bloß nicht vom Grat zu rutschen. Erst jetzt kann ich sicher den Kern des hohen Geländes erreichen, und prompt erwischt mich das Steigen nur wenige Meter über dem Gipfel des Piz Blas – es ist der erste nutzbare Bart seit 50 Kilometern. Da die Tessiner Seite ansonsten so enttäuschend verlief, mache ich den vollen Umweg über den Lukmanier nach Nordosten zum Piz Medel, dem einzigen Berg am Vorderrhein mit dem ich bisher fast durchweg gute Erfahrungen gemacht habe. Auch heute enttäuscht mich der Nordpfeiler nicht, und in unter vier Minuten werde ich von 3200 auf 3900 Meter zurück gepustet – eine für Graubünden ungewöhnliche Höhe. Ab jetzt habe ich wieder die Königsdorfer im Funk. Es sind nur noch 80 Kilometer ins Engadin, obwohl es noch nicht einmal halb fünf ist!

Wie so oft sieht Graubünden thermisch kaum entwickelt aus: Dunstige Luft sickert aus Süden über den Hauptkamm, und lediglich nahe der Konvergenz stehen einzelne relativ hohe Wolkenfetzen. Aus meiner großen Höhe kann ich über Vals direkt an den Hinterrhein springen, doch von der Zervreila bis zu den Grauhörnern regt sich die Luft unter keiner Quellung. An der Ecke von Splügen steige ich mit Mühe 70 Meter in vier, fünf zähen Kreisen. Ab jetzt ist Geduld gefragt. Wäre ich nicht so früh dran, dann gäbe es hier längst kein Durchkommen mehr. Aus 3300 m gleite ich langsam und weit über die Via Mala an den Piz Grisch. Der Bart ist vom Nordwind spürbar verblasen, und in jedem anderen Teil der Alpen würde ich einfach sofort weiter fliegen. Doch das Engadin fühlt sich weiter entfernt an als jemals heute, und so halte ich die 0.8 m/s, bis in 3150 m wirklich nichts mehr zu holen ist. Wenn ich in jedem Bart tiefer raus geschmissen werde als im vorherigen, gehen die Alarmglocken an. Doch es hilft nichts, ich muss weiter nach Osten über die Julia, wohl wissend dass ich drüben schon tief unter Grat ankommen werde. Langsam wird es ernst.

Fünf Minuten später fädele ich 500 m unter dem Gipfel in die Nordflanke des Piz d’Err ein – die 20 km/h Wind reichen gerade so für eine schwarze Null am Hang. Es ist jedes Mal erstaunlich, wie schlecht die Gegend zwischen Vorderrhein und Engadin im Vergleich zu buchstäblich jeder anderen Region der Alpen zu fliegen ist. Kurz werde ich grantig, auch wenn ich nicht so richtig weiß auf wen oder was. Dann achtere ich weiter ohne Höhengewinn.

Es sind nur noch 15 Kilometer Luftlinie bis Samedan. Nur der 3100m hohe Julier-Block steht noch im Weg. Ich selber bin auf 2800. Die Strategie hinter langen Alpensegelflügen ist unglaublich unintuitiv – hier dreihundert Meter zu steigen könnte ein unlösbares Problem sein, aber die zweihundert Kilometer danach bis nach Hause wiederum werden einem mit Handkuss geschenkt. Das Gebirge ist ein Spielfeld mit seltsamen Regeln.

Nach fünf Minuten habe ich mich ich fünfzig Meter nach oben gegrantelt. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, aber weiter geht es auch nicht mehr, denn der Wind hat von Nord komplett auf schwachen West gedreht. Ich kann noch einen Kilometer an den Ostrand des flachen, runden Talschlusses fliegen, in dem ich so hänge. Mangels anderer Ideen suche ich die große Kurve einmal komplett ab, und sehe mich schon nach hinten ins Albulatal abdrehen. Es hebt leicht, aber fühlt sich nicht stärker an als vorher am d’Err. Ich ziehe die Wende und weiß nicht so recht, ob es sich lohnt zu bleiben. Doch der Blick auf den digitalen Höhenmesser zeigt, dass ich auf dem ersten Passus acht Meter gewonnen habe.

Der flache Talschluss ist breit und U-förmig und macht das Achtern zu einer krummen, technisch schwierigen Angelegenheit. Mit jedem Schlag komme ich jetzt zehn bis zwanzig Meter höher. So geht es zehn Minuten hin und her, bis ich mit gestrecktem Hals über den Grat schauen kann. Das Augenmaß bestätigt, was der Rechner längst gesagt hat: Wenn ich hier drüber komme, reicht es danach auch über den Albulapass, der das Tor ins Oberengadin ist. Da ich ungern völlig ohne Reserven über einen Grat lupfe, bleibe ich noch zwei, drei Schläge, und nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit beschleunige ich mit 50 Metern Luft schräg über den Grat. Augenblicklich spüre ich, dass ich jetzt im Engadin-Wetterraum bin, denn über jedem Rippchen hin zum Albula heben sich plötzlich wieder kleine Thermikbläschen. Direkt über der Passhöhe geht es in zwei Schritten von 2900 zurück auf 3900 Meter. Um 17:15 passiere ich Samedan und kann die drei Bärte bis zum Endanflug schon vor mir sehen: Vom Quattervals über das Unterengadin bis zum Glockturm reihen sich die hohen Wolken eines späten Sommernachmittags. Ich gebe schon mal Bescheid, dass ich rechtzeitig zu Mamas Pizza da bin. Dann geht der Knüppel für den Endspurt nach vorne. Das Gebirge ist ein Spielfeld mit seltsamen Regeln, und offenbar liegt Königsdorf an manchen Tagen weniger als sieben Stunden von Puimoisson entfernt.

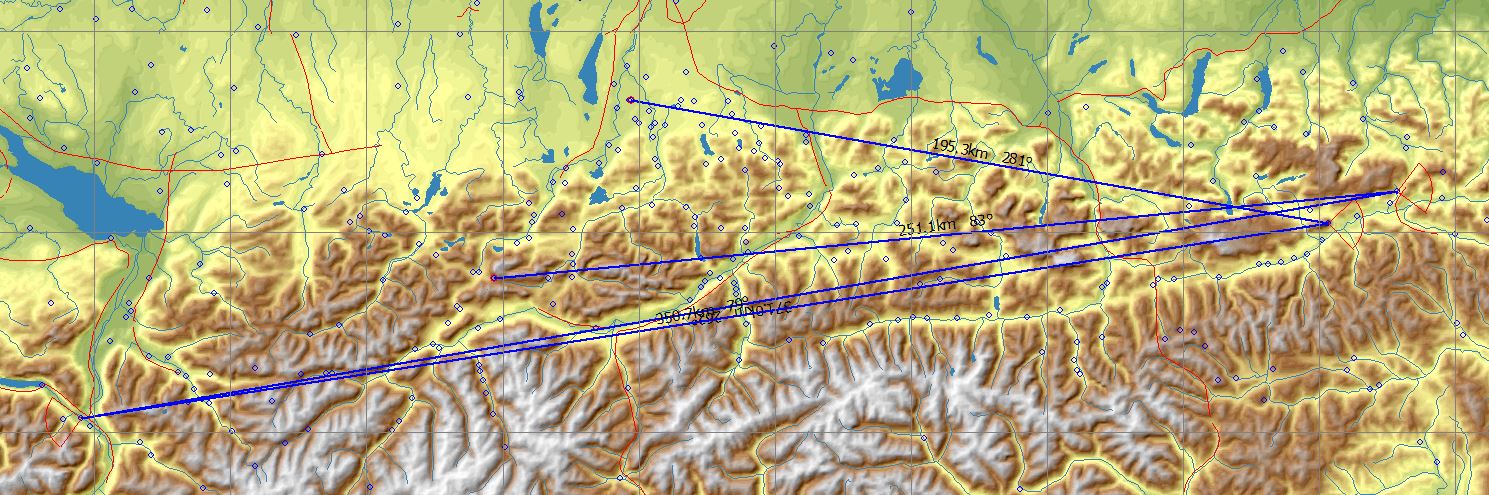

Insgesamt bin ich die große Traverse in diesem Jahr gleich viermal geflogen: Zweimal hin und zweimal wieder zurück. Abgesehen von den psychologischen Hemmungen und der Anforderung von gut 700 Kilometern mehr oder weniger lückenloser Geländekenntnis waren die Flüge objektiv nicht viel schwieriger als so mancher „normale“ Ostalpenflug. Vielleicht hilft es, wenn ich nochmal ein paar technische Stichpunkte darüber aufschreibe, die für mich bei der Umsetzung entscheidend waren:

- Frühe Westabflüge aus den Ostalpen erfordern oft ein völlig anderes Level an handwerklichem Geschick als Ostabflüge oder Flüge, die schon im Westen beginnen. Fast unweigerlich wird man sich bei sehr schwacher Thermik in Lee-Situationen tief unter Grat im ansteigenden Gelände bewegen müssen. Wer in solchen Bedingungen zumindest nicht sofort absauft, hat sehr gute Karten nach Südwesten durchzukommen.

- Ich sage es immer wieder, aber sogar diejenigen denen ich es schon oft erklärt habe machen es immer wieder intuitiv falsch: Der sinnvollste Hinweg in die Westalpen führt nicht über das Oberengadin, sondern biegt entweder schon im Paznauntal oder spätestens am Flüelapass nach Westen ab. Natürlich könnte man in Richtung Samedan noch 20 bis 50 km im guten Wetter weiter fliegen, muss dann aber quer zu den Geländelinien ohne Konzept zurecht kommen. Das funktioniert einfach nicht.

- Auf dem Hinweg nach Südfrankreich kann man in der ersten Hälfte fast beliebig langsam sein, denn die zweite Hälfte ist planbar schneller und die französischen Alpen sind in der thermischen Brise gewissermaßen bis Sonnenuntergang aktiv. Dazu kommt, dass der Sonnenuntergang am Ziel knapp eine halbe Stunde später ist als bei uns im Osten. Mein ursprünglich gesetztes Limit von 14 Uhr am Flüelapass habe ich bereits beim zweiten Hinflug um 30 Minuten überzogen, ohne dabei am Ende in Probleme geraten zu sein. Völlig ad absurdum geführt wurde dieses Zeitlimit von Markus Schweiger, der bekanntermaßen am 06.07.2022 mit dem L-Spatz um 15:15 an dieser Stelle war, um dann um kurz vor 22 Uhr zum letzten Licht in St. Crepin zu landen.

- In Kreisen der Südfrankreich-Stammgäste gilt der Bereich zwischen Bardonneccia und Aosta als das anspruchvollste und problematischste Gebiet. Aber gerade an Tagen, an denen es im Norden und Osten gut genug ist um bis dorthin zu fliegen, sind diese Stellen normalerweise eher einfach im Vergleich zu dem was weiter oben eigentlich Alltag ist.

- Der Rückflug war bei mir in beiden Fällen über eine Stunde schneller als der Hinflug – einfach weil der Abflug bereits im besten Wetter und Gelände stattfindet, man das schwierige Gebiet um Graubünden mit sehr viel aufgebauter Zeitreserve vorsichtig zur besten Tageszeit durchqueren kann, und das Engadin als Route zum Endanflug nach Nordosten ja sehr robust funktioniert. Dieser Geschwindigkeitsvorteil gleicht den zwangsweise etwas späteren Start in Südfrankreich mehr als aus.

- Der Knackpunkt für den Rückflug ist definitiv die Querung aus dem Wallis / Bedretto durch Graubünden, bis man Anschluss an die Engadin-Luftmasse hat. Auf meinem zweiten Rückflug, den ich in der obigen Geschichte beschrieben habe, gab es auf den 125 km zwischen Nufenen- und Albulapass eigentlich nur zwei Bärte (nämlich nahe beieinander am Lukmanierpass und am Piz Medel). Der Rest war übles Feilschen oft unter Grat um jeweils ein- oder zweihundert Höhenmeter. Damit man durchkommt, braucht man oft unendlich viel Geduld, und wer nicht vor dem Verlassen des Wallis um jeden Preis (selbst mit 1 m/s) die maximale Höhe gemacht hat, wird es nicht schaffen.

- Völlig andere Varianten für die Verbindung der Ost- und Westalpen, die nicht durch Graubünden führen, sind natürlich nicht ausgeschlossen. Ein Beispiel dafür ist die Route von Lisa Scheller, die über den Malojapass ins Bergell und von dort aus über das Tessin ins Bedretto zu fliegen pflegt und damit eigentlich nie Probleme hat. Ein anderes Beispiel weiter westlich ist die Methode von Alessandro Busca und Gabriel Rossier, die beide zwischen Hinterrein / Tessin und Aosta gar nicht über das Wallis, sondern direkt südlich des Monte Rosa über Piemont fliegen. Allerdings ist immer wenn ich dort bin keine Spur von solchen Möglichkeiten zu erkennen – dies liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass man oft nur die Dinge sieht, mit denen man auch rechnet.

Wie weit fort können uns die weißen Flügel an einem einzigen Tag tragen? Welche Gebirge können wir überqueren, und welche Sprachen wird man am anderen Ende sprechen? Es könnte immer wieder auf einen Versuch ankommen.